大文字山といえば、京都五山送り火で有名ですがハイキングも人気です!大文字山には登山ルートがたくさんありますが今回は南禅寺近くの蹴上駅から登るルートを案内します。

大文字、妙・法、船形、左大文字、鳥居形の五山送り火の「大」の字の火床から見渡す京都市内の絶景は何度眺めても感動しますよ!

今回は、蹴上駅から南禅寺を出発点とし、送り火の中でも最も有名な「大の字火床」を目指す大文字山初心者登山ルートの紹介です。

スポンサーリンク

南禅寺から大文字山登山ルート

今回は、南禅寺から大文字山 (如意ヶ嶽)を目指す登山ルートをご紹介しましょう。

このコースには、出発点の南禅寺をはじめ、アーチ形のレンガ水路閣、大文字山頂上や火床から見渡す京都市内の絶景、そして火床から下山したところにある銀閣寺、哲学の道、永観堂等を巡るルートです。

このコースは、ロープや鎖場、急登、はしご、ガレ場等の危険な箇所は一切なく、きちんと整備された初心者でも安心のハイキングコースです。

蹴上駅出発

今回は、京都市営地下鉄東西線「蹴上駅」から案内しましょう。 山行は、2019年5月5日です。

京都市営地下鉄東西線「蹴上駅」で下車し1番出口を出て右に曲がります。 駅から南禅寺までは9分ほど。

蹴上駅1番出口から右方向の「ねじりまんぽ」と名付けられたトンネルをくぐります。

ねじりまんぽと名付けられたトンネル ↑

そのまままっすぐ行くと、南禅寺の中門に着きますが、せっかく南禅寺に着いたので外側の石柱まで戻って正面からスタートしてみました。

南禅寺

南禅寺前交差点の所に大きな「大本山南禅寺」と彫られた石柱があるので、そこから案内します。

スタートの時刻は、午前10時58分です。

参道に向かって左手にある石柱

10:58

交差点から下をのぞくと蹴上のインクラインが見えます。

交差点から覗き込んだ蹴上のインクライン

インクラインは、琵琶湖疏水による舟運ルートの一区間をなす傾斜鉄道で現在は使われていませんが、今は桜の名所となっています。 インクラインの桜の見頃についての記事はこちらをご覧ください。

桜の時期の蹴上インクラインはこんな感じ↓↓ 桜のトンネルがみごとですよ!

参道を入って行くと奥に中門が見えてきます。

中門は近づくとこんな感じでタクシーも通ります。

門の手前右手にはお土産物屋さんとトイレがあります。

門手前右手のお土産物屋さんとトイレ

門をくぐってすぐ右手にも南禅寺のトイレがあります。お土産物屋さんのトイレが満員の時はこちらを利用して下さい↓

頂上にはトイレがないので、登る前にこの2か所のトイレを利用する事をお勧めします。

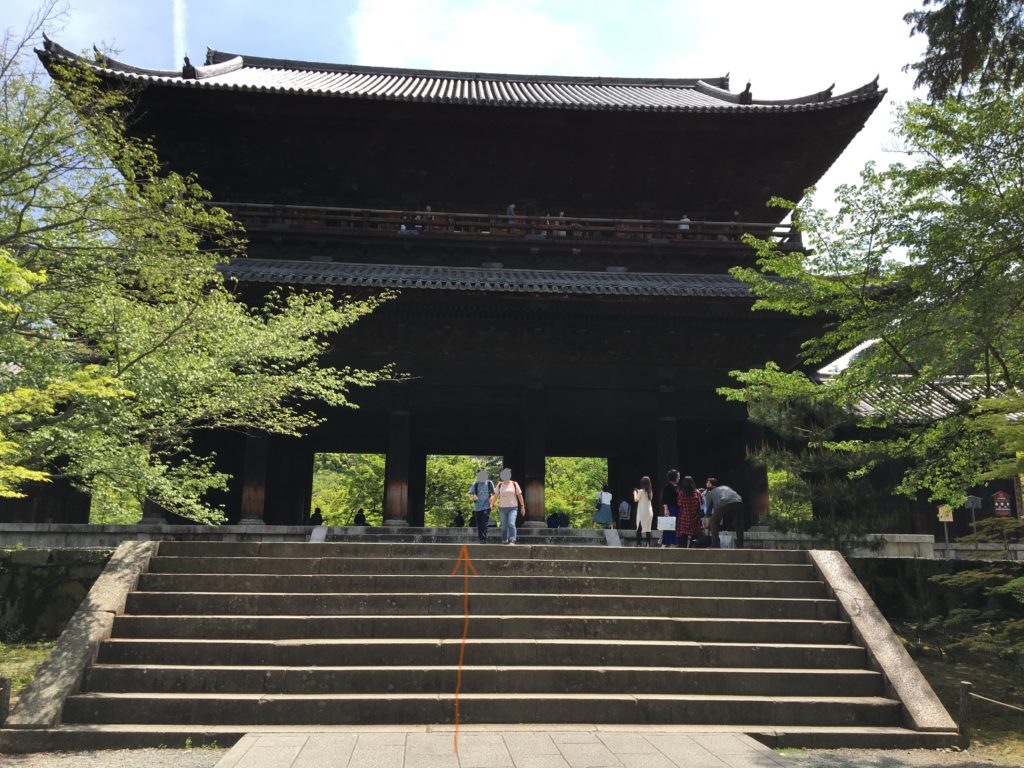

これが、南禅寺の三門です。 「絶景かな、絶景かな」で有名ですよね↓

奥に見えるのが三門

三門に近づくとその大きさに圧倒されます。

三門

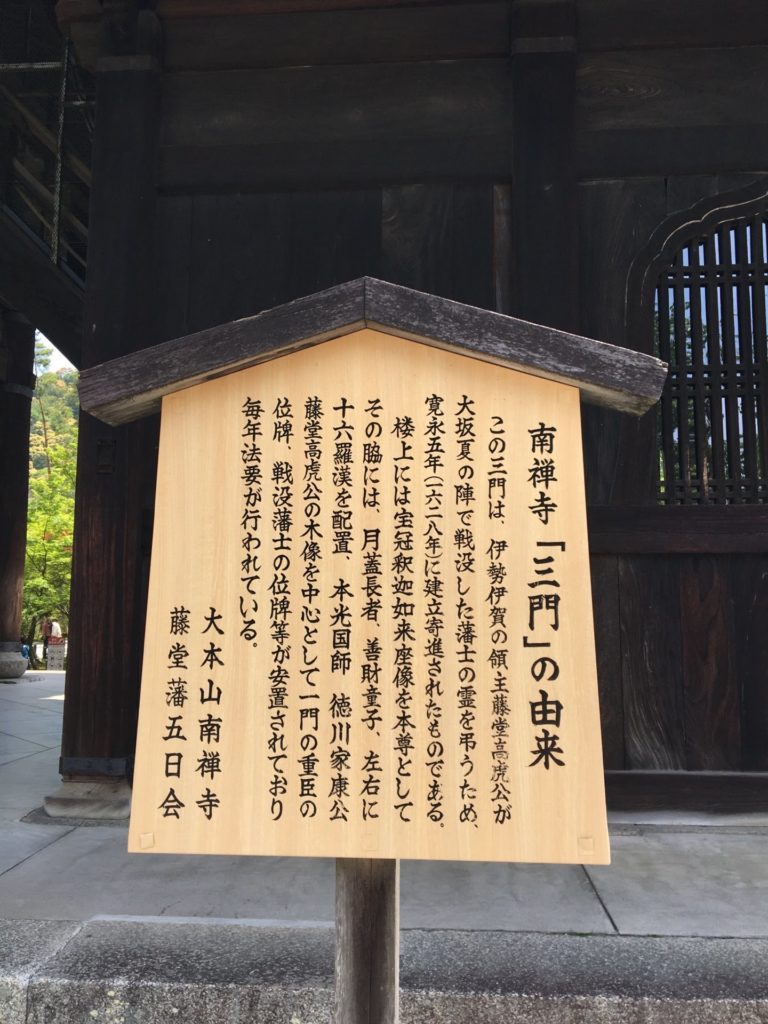

三門の由来

三門の右手に回ると三門特別拝観の看板が掲げられています。

三門特別拝観の看板

三門の裏に回ると三門参拝入口があります。三門拝観時間は、

3月~11月 8:40~17:00

12月~2月 8:40~16:30

拝観料は大人600円、高校生500円、小中学生400円、小学生未満は無料

時間があれば是非、参拝してみて下さい!

南禅寺の拝観については、

こちらをクリック⇒⇒南禅寺拝観のご案内

門横をすすむと左手に南禅寺の法堂があります。

三門横の道

南禅寺の法堂

法堂に向かって右側の道を進んで行きます。右に入ると琵琶湖疎水の橋脚が見えてきますよ。

琵琶湖疎水の橋脚

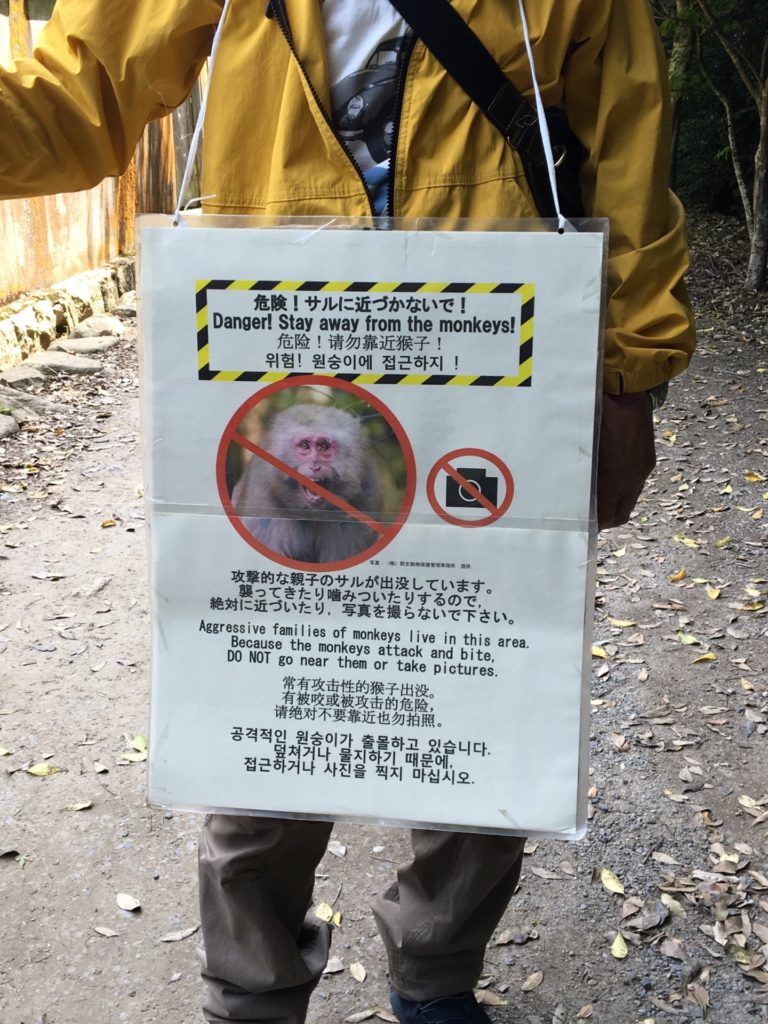

付近で猿が出没しているようで、注意喚起のポスターが貼ってありました。

4月に蹴上のインクラインの桜を見に来た時、猿の親子に出会ったのでその猿かもしれません。

4月4日蹴上のインクラインで見た猿 ↑

アーチ形のレンガがレトロな琵琶湖疎水の橋脚が目に入ります。

多くの若者たちが、インスタ映えしそうな構図で写真を撮影しています。

アーチ形のレンガがレトロな琵琶湖疎水の橋脚

疎水橋脚をくぐり左方向に上がって行きます。

疎水沿いの緩やかな坂を登って、左側の橋脚の上の疎水を覗くと、琵琶湖から来た水の流れが見えます。

疎水の流れ

疎水とお別れし、ここからハイキングコースっぽくなってきます。

ここからジャリ道です。

ここからジャリ道

さらに進んで行くと、首からポスターを掛けたおじさんが来たので確認してみると、猿出没の注意喚起のポスターでした。

おじさんに猿情報を尋ねてみると「写真を撮ろうとしてかまれた人がいるから写真は撮らず、目も睨んだりしたらダメだ」と教えてもらいました。

猿出没注意喚起のポスターのおじさん

下の写真は4月に目撃した親子の猿です。つい写真を撮ってしまいました。注意しましょう。

少し進むと、幅の広い階段があり上っていくと、南禅寺奥の院があります。

奥の院に続く階段

奥の院の先に赤い小さな橋があり、そこを渡ります。

左が奥の院(11:35)

赤い橋を渡って右側に曲がっていきます。

左側にもハイキングコースがありますが、今日は、右側のルートを進みます。

右に曲がると本格的なハイキングコースです。

南禅寺を離れハイキングコースに入ります。

しばらく、道なりに進んで行きましょう。

2018年9月4日の台風21号で被害に遭った倒木が残っています。

いろんなハイキングコースの合流地点となる七福思案処に着きました↓

七福思案処は京都1周トレイル東山コースの39番です。

七福思案処(11:46)

ここで、水分補給だけして先へ進みました。

七福思案処から先へ進む

台風21号で被害にあった倒木がたくさん

七福思案処から15分ぐらいで赤土の登りが見えてきます。そこを登った所で振り返ると、山科方面の景色が綺麗に見えます。

山科方面が綺麗に見えます↑(12:00)

さらに進んで行くと所々に倒木があり台風の被害が大きかったことが分かります。

これだけの木々をなぎ倒すのを目の当たりにすると台風の凄さ、自然の驚異を実感させられます。

何十年、何百年とかかって育ってきた木々が1日で、これだけ倒されたのですからビックリです。

台風の後、コースが荒れてしまって一部のコースが倒木により通行できないので、う回路が案内されています。 →→→追記:その後、元のコースに整備されきれいになっていました!

う回路を進むと、京都1周トレイル東山コースの41番の案内があります。40番方向は通行できないため、う回路を進みます。→→→追記:その後、40番は復活しています。

京都1周トレイル東山コース41番(12:08)

京都1周トレイル東山コースの41番の先はこんな感じです。ここのコースのいい所は、平坦なところもあって楽に登れる点!↓

もう少し行くと左手に視界が広がるところに差しかかります。

その景色の中に、僅かですが平安神宮の朱色に塗られた大鳥居が見えます。→→追記:木々が茂ってだんだん見えづらくなっています。

京都1周トレイル東山コースの42番(12:17)

続いて、京都1周トレイル東山コースの43-1番(12:25)

続いて京都1周トレイル東山コースの43-2番(12:28)

京都1周トレイル東山コースの43-2番の先を下ります↓

倒木の間を縫うようにして進みます。→→→追記:その後、整備され綺麗になっています。

続いて京都1周トレイル東山コースの44-1番(12:36)

京都1周トレイル東山コースの44-1番の先の道です↓

管理道に出ますがそのまま直進すると、京都1周トレイル東山コースの44-2番の案内 (12:39)

さらに道なりに進んで行くと6段程の階段が見えてきます。(12:41)

階段を登った所です。左右にも道がありますが真ん中を進みましょう。左手で指をさしているのは、管理道を上がったところと合流した京都一周トレイルの看板↓

真ん中を進む

道なりに進んで行くと京都1周トレイル東山コースの45番の案内(12:47)

京都1周トレイル東山コースの45番を左に、通り過ぎ登っていきます。左手に曲がってまっすぐ進むと大文字山の頂上・標高466mに着きます↓

スポンサーリンク

大文字山頂上

大文字山頂上(12:51)

大文字山頂上まで南禅寺前交差点をスタートしてからの所要時間は、撮影しながら1時間53分でした。

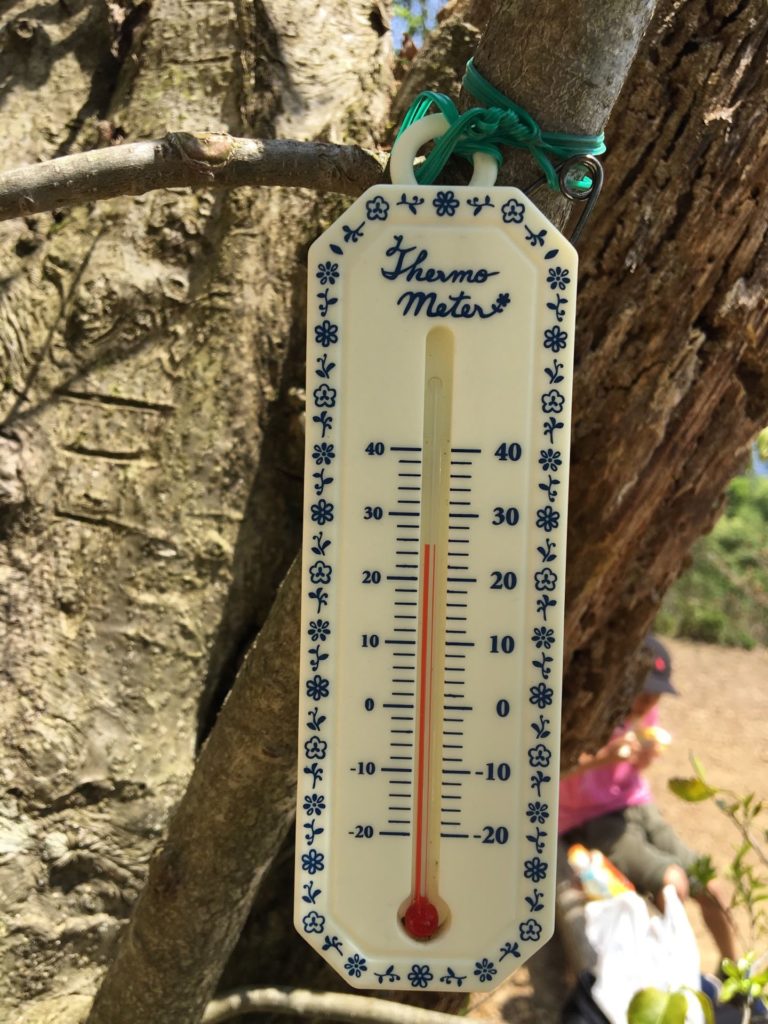

この日(2019年5月5日)の頂上の気温は、この季節では高い方で25℃もありました。

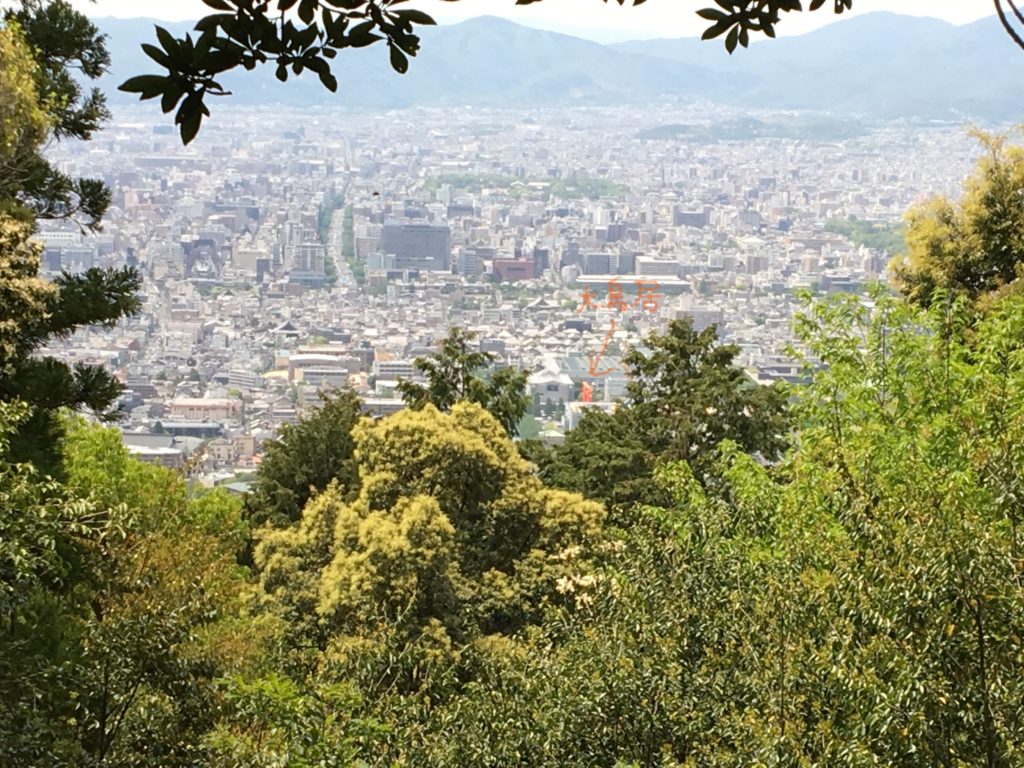

山頂からは、京都市内が一望できますが、この後に現れる火床からのさらなる絶景をお楽しみに!

ここで私達も、お昼休憩です。

倒木を利用した沢山のベンチがあります。常連登山者の皆さんがボランティアでベンチを作ってくれています。 台風後に倒木を利用したベンチの数もかなり増えました。

景色を楽しみながらお昼休憩をしている方もいます↓

プチ登山知識をひとつ!

三角点の石の印は、「三角点」と書いてある方向が南ということをご存じですか?

意外と知らなかったという人もいるのではないでしょうか。

スマホは、上側に北を指しています。よって、三角点と書いてある方向が南ということになります。

どの山の三角点も、三角点と書いてある方が南になりますので参考まで。

約1時間昼休憩を取って、13:50大文字山頂上を出発しました。

ここからは、大文字の送り火の火床に向かいます。登ってきた方と反対側を下っていきます。

火床に向かってスタート(13:50)

道なりに進むと「火床 銀閣寺」と書かれた、案内シートが木に貼られています。

地元の大文字山常連さん情報によると、夕方の夜景が綺麗とネットで評判となり多くの外国人が、夕方登って来て下山コースを離れ迷子になるんだとか。

夜景を見た後、暗い中、下山するのにハイキングコースを離れてしまい、迷子になるなんて迷惑な話ですね。捜索隊が何度も出動するようになり、このような「火床 銀閣寺」と書かれた、案内シートが貼られるようになったそうです。

間違ってルートを外れると、低山とはいえ遭難騒ぎになりますのでくれぐれもハイキングコースを離れないよう気をつけましょう。

コースを道なりに進みます。

大文字の火床

14:05頂上を出て15分で火床に到着しました。「大」の字の一番上に当たる火床から階段を下りながら見える京都市内は、なかなかの絶景です。

階段を下っていくと、大の字の一画目と二画目が交わるところ「金尾(かなわ)」に出ます↓↓

階段をおりると「大」の字の交わり部分の 火床に到着(京都市内の一望は絶景!)

ここからの夜景は、絶対に綺麗だろうと想像できます。外国人の登山者が多いのも納得です。

空を見上げるとトンビがエサを探して空を舞っていました。

この火床に着いてからお昼休憩をとる人も多いですが、トンビがお弁当を狙って急降下してくることがありますのでお弁当を開けるときは、トンビに注意してくださいね。

プチ知識をもうひとつ!

「大」の字の火床の数は全部で75ヶ所あり、毎年8月16日に亡くなられた魂を西方浄土へと送り出します。まず午後8時、東山の「大」の字(この山)に送り火がともされ、その道しるべとして5分後に「妙法」に火がともされます。魂は妙法の読経によって鴨川へと渡っていきます。渡るための船が要るので、妙法の5分後、「船形」に火がともされ魂を迎えに来ます。その5分後に左大文字にともされ、さらに西の極楽浄土へと送り出す最後の道しるべとなる「鳥居形」にともされ門が開くというわけです。5分ずつ灯火時刻がずれているのはそのためです。

金尾(かなわ)のそばに小さな礼拝所があります。分かりにくいですが中に弘法大師さまが祀れています。

礼拝所

大の三画目部分の火床が下へと続いているのがわかります↓

大の三画目部分の火床と階段

礼拝所の前を抜け銀閣寺へと続く下山道に向かいます。(14:20)

下山道に入ると最初は階段です。

階段の後、道なりに進んで行くと千人塚がありますが、その前を右の方へ下りて行きます。

千人塚を抜けて更に道なりに下っていくと最後は階段となり、砂利道に出ます。

階段を下りて左に曲がると砂利道の緩い下りになっています。

砂利道の緩い下り

砂利道が終わると民家が見えてきて左に曲がっていくと銀閣寺です。

左に曲がると銀閣寺

この先銀閣寺(14:53)

銀閣寺前

左に曲がって1分もかからず銀閣寺前に到着。

南禅寺前交差点をスタートしてから昼休憩を入れて3時間55分でした。

銀閣寺前(14:53)

時間がある方は、拝観して下さい。 ちなみに銀閣寺は銀色ではありません!

銀閣寺の参拝の案内については、 こちらをクリック⇒⇒銀閣寺の参拝

今回は参拝せず、銀閣寺前を右に曲がり銀閣寺参道を進みます。

参道には多くの観光客や季節によっては、修学旅行生がたくさん訪れています。

銀閣寺参道の観光客

参道を進むと小さな橋があります。そこを左に曲がると哲学の道です↓

橋で曲がらずまっすぐ行くと右手に公衆トイレがあります。

左・哲学の道、まっすぐ・トイレ

公衆トイレ

哲学の道

哲学の道へ(15:00)

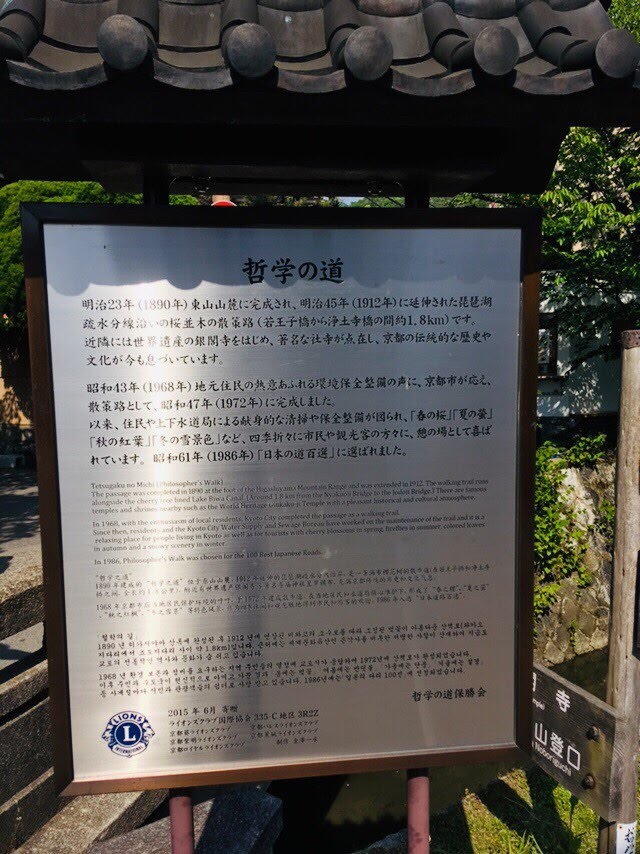

哲学の道の解説

哲学の道に入ると新緑が綺麗です。

新緑の映える哲学の道

新緑の映える哲学の道

ちなみに哲学の道も桜の名所で、多くの人が訪れます。記事はこちら

哲学の道を歩いていると、他にも京都の観光名所の案内が!(15:18)

ここが哲学の道の最後です↓↓ 端から端まで25分でした。

ここを右に曲がっていくと永観堂や南禅寺方面です。

哲学の道の終点(15:25)

哲学の道は銀閣寺の参道を抜けた所から始まり、終点まで全長約2kmの道のりです。

哲学の道から右に曲がり、左手のお好み焼き屋さんの角を左に曲がると永観堂はもうすぐです。

永観堂前

秋の紅葉が有名な永観堂です。今の時期は、青紅葉が繁り永観堂入口に立っている石柱の文字が読めませんでした。

永観堂(15:30)

永観堂の拝観については、 こちらをクリック⇒⇒永観堂 拝観のご案内

永観堂の紅葉の記事は⇒⇒こちらをご覧ください

永観堂前をさらに進んで行くと出発点の南禅寺に到着です。

本日の行程時間4時間32分(休憩56分を含む)でした。

スポンサーリンク

さいごに

大文字山登山ルートは、整備をされているので分かりやすいですが、少し分岐があるので、その点は注意し迷子にならないようにしましょう。

近年、夕日がきれいと夕方から火床を目指す人が増え、暗くなってから下山中にケガをする人や迷子になる人がいるそうです。

夕暮れまでには下山しておきましょう。天気が良ければ、日中の大文字火床からは京都市内にある京都御所、二条城、京都タワーや遠くは愛宕山、比叡山、大阪のあべのハルカスも望めます!

火床からの京都の景色が素晴らしすぎて感動することまちがいなしです。

銀閣寺から火床へ直接登る鉄板最短ルートは小学校低学年の子供たちもたくさん登っています。

油断せず、怪我のない大文字山(如意ヶ嶽)を楽しんで下さいね。

スポンサーリンク